詳しくは、こちらをご覧ください。

-

私は、18年以上にわたり、検事としての職務を行った後、弁護士になり、刑事事件に取り組んでいます。刑事手続きにお・・・

続きはこちら私は、18年以上にわたり、検事としての職務を行った後、弁護士になり、刑事事件に取り組んでいます。

刑事手続きにおいては、勾留請求するか否か、起訴・不起訴の決定、裁判所に対する求刑などについて、検事に絶大な権限がありますので、検事に対して、いかに適切に主張・交渉等をすることができるかが、結論に大きな差をもたらします。

私は、これまでの検事としての経験から、検事が重視するポイント等が手に取るように分かりますので、ポイントを押さえた的確な弁護活動を行うことが可能です。

-

1刑事事件は【初動】が命!夜間や土日も迅速に対応!

刑事事件は、初動がとにかく大切であり、初動に失敗すると取り返しがつかないこともあり・・・

続きはこちら刑事事件は、初動がとにかく大切であり、初動に失敗すると取り返しがつかないこともあります。

刑事事件を起こしてしまった場合や捜査の対象となってしまった場合、事実を認めるにしても、否定するにしても、初期対応に失敗すれば、身体拘束(逮捕など)をされてしまったり、被害者が怒って示談できない事態になったり、マスコミに報道されてしまったり、有利な証拠が散逸してしまい、結果的に重い刑になったりするなど多くの不利益が生じます。

そのため、弁護士法人心では、

「平日:午前9時から午後9時まで」

「土日:午前9時から午後6時まで」

フリーダイヤルにて新規の刑事弁護のご相談を受け付けております。

そして、できる限り当日中のご相談ができるように努めております。

-

2早期の示談により【不起訴・実刑回避】を目指す!

刑事事件が警察に発覚する前でも、逮捕されていなくても、あるいは逮捕された後であって・・・

続きはこちら刑事事件が警察に発覚する前でも、逮捕されていなくても、あるいは逮捕された後であっても、一般的には示談交渉は速やかに着手すべきです。

被害者のいる犯罪では、示談の成立の可否が、身体拘束からの早期解放や不起訴処分などの軽い処分を獲得する上で決定的に重要となります。

弁護士法人心では、被害感情に配慮しつつも、熱意を持って、迅速に示談交渉に臨みます。

実際の示談交渉の方法はケースバイケースですが、刑事事件を集中的に扱い、示談交渉も数多く成立させてきた弁護士が、その経験やノウハウを活かして示談成立に向けて活動します。

-

31日でも早くご家族の元に帰れるよう【早期釈放】に全力を尽くします!

刑事事件、特に身体拘束をされた身柄事件では、1日でも早く元の生活に戻れるようにする・・・

続きはこちら刑事事件、特に身体拘束をされた身柄事件では、1日でも早く元の生活に戻れるようにすることが一つの大きな目標です。

そのためには、検察庁や裁判所の処分に対し、素早く適切な対応を取ることが必要です。

勾留や勾留延長に対する準抗告や保釈申請など法律上の手続も重要ですが、検察官や裁判官に事実上の交渉をしていくことも重要です。

そのためには、刑事事件の手続きの知識だけではなく、実務上の経験や交渉力、事件の見通しを正確に立てることなどが弁護士に求められます。

弁護士法人心では、刑事事件を集中的に扱う弁護士が在籍しているため、刑事事件を扱う件数が多く、担当検察官や担当裁判官の個性に応じた対応を取ることも可能であり、 1日でも早く元の生活に戻れるよう最大限努力いたします。

-

4【元検事が率いる刑事事件チーム】の圧倒的な経験・ノウハウ!

弁護士法人心では、18年以上の検事としての経験を持つ弁護士や、多くの刑事事件を・・・

続きはこちら弁護士法人心では、18年以上の検事としての経験を持つ弁護士や、多くの刑事事件を解決してきた弁護士など、刑事事件を得意とする弁護士らで「刑事事件チーム」を作り、集中的に刑事事件の対応にあたっています。

また、早期釈放、不起訴の獲得、実刑回避等の可能性を高めるため、毎月、刑事事件の研究会を開催して、事例の分析・共有を行い、今後の案件に活かせるようにしています。

これまでに蓄積された圧倒的な経験・ノウハウを活用し、最善と考えられる刑事弁護をいたします。

-

5【警察・検察に働きかけ】職場や学校に知られることを防ぐ!

犯罪の疑いをかけられていることが、職場や学校などに知られてしまうと、信用を失っ、・・・

続きはこちら犯罪の疑いをかけられていることが、職場や学校などに知られてしまうと、信用を失ってしまったり、場合によっては、退職や退学をすることになりかねません。

弁護士法人心では、警察や検察に対し、職場や学校に連絡したり、マスコミに情報を出したりしないように要請するなど、極力、職場や学校に知られることを防ぐための活動もさせていただくことが可能です。

刑事事件では、日常生活では馴染のない手続き等が多く、不安に思われている方も少なくないかと思います。Q&Aのページでは、弁護士法人心によく頂く質問を中心に、刑事事件に関する情報をまとめておりますので、刑事事件について情報を集めるうえでご参考にしていただければと思います。

当法人には、刑事弁護を得意とする弁護士が在籍しております。盗撮をしてしまった、示談がしたい、罰金判決を獲得したいなど、様々な刑事事件のご要望に全力でサポートをさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。

名古屋やその周辺でご家族やご友人などが警察に逮捕されてしまった方、警察から連絡が来て不安な方は、当法人にご相談ください。刑事事件を得意としている弁護士が、現在の状況や今後の流れ、とるべき対応についてしっかりとお話しいたします。

刑事事件・刑事弁護の受付は、平日は9時から21時まで、土曜日、日曜日は9時から18時までとなっております。また、ご相談の予約については、可能な限り早く入れさせていただき、土曜日や日曜日、早朝、夜間、深夜でも対応できる場合があります。

早い段階で弁護士に依頼した方がよいのですか?

1 早い段階から弁護士に依頼するメリット

刑事事件において弁護士というと、裁判所で被告人を擁護するための活動を行うイメージが強いかもしれません。

しかし、実際には、起訴される前の段階で弁護士がついていれば、「不起訴処分に向けた弁護活動」「虚偽の自白を防ぐための弁護活動」「身柄の早期解放等に向けた弁護活動」などを行うことが可能です。

2 不起訴処分に向けた弁護活動

日本では、起訴されると約99%の割合で有罪となっていますが、起訴されない事件も少なくありませんので、不起訴処分に向けて弁護活動を行うことが重要です。

不起訴処分に向けた弁護活動としては、例えば、被害者との示談交渉があります。

被害者の方は、逮捕された方ご自身やそのご家族と会うことを拒否されることも多いです。

そこで、弁護士が、逮捕された方等に代わって、被害者と示談交渉をすることができます。

示談が成立していると、被害者の方に反省が伝わったと判断される要素となりますので、不起訴処分になる可能性が高まります。

3 虚偽の自白を防ぐための弁護活動

捜査段階で、警察官等の圧力に屈して、犯罪を行っていないのにも関わらずやったと言ってしまったり、実際よりも悪質な内容を認めさせられるなどして、内容虚偽の自白調書が作成されてしまうケースがあります。

捜査段階で自白調書を作成されてしまった場合、公判段階でこれを覆すのは困難です。

そのため、被疑者段階で誤った自白調書が作成されないように、事前に弁護士としっかりと協議した上で警察や検察からの取り調べに応じることが重要となります。

4 身柄の早期解放等に向けた弁護活動

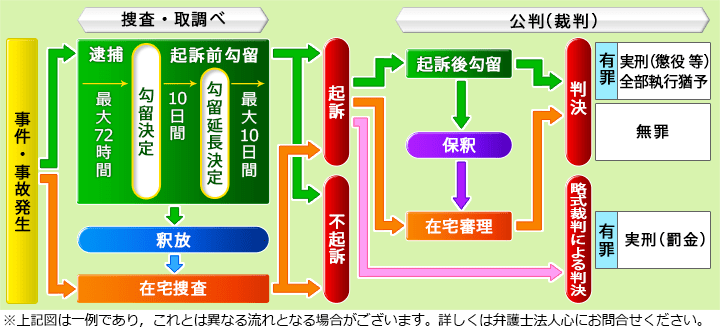

警察官に逮捕されると48時間以内に検察官に送致され、そこから24時間以内に検察官が裁判所に勾留請求をするかどうかを決定します。

勾留請求が認められると、10日間勾留されることになり、その後、勾留の延長がなされると、更に最大10日間の勾留が行われます。

このような逮捕・勾留による身柄拘束が長期に及んだ場合、社会生活上の様々な不利益が生じてしまいますので、早期の身柄の解放に向けた活動も重要な弁護活動の一つです。

具体的には、検察官に勾留請求をしないよう働きかけたり、裁判官と面会して嫌疑が無いことや勾留の理由・必要性がないと意見を述べたりします。

また、勾留されてしまった場合にも、準抗告という方法で不服申し立てを行ったり、場合によっては、勾留の取消請求や勾留の執行停止の申立てを行うこともあります。

5 お早目にご相談ください

上記のような活動を早い段階から行えるかどうかで、刑事処分の内容や社会的な不利益の程度が大きく異なってくることも少なくありません。

刑事事件に関わってしまった場合には、できる限り早い段階で弁護士に依頼することをおすすめします。

名古屋及びその近郊で刑事事件に関してお悩みの場合には、弁護士法人心 名古屋法律事務所までご相談ください。

刑事弁護を弁護士に依頼する際のポイント

1 早期の対応ができる弁護士を選ぶことが重要

刑事弁護を弁護士に依頼する際のポイントは、素早い対応ができるか否かです。

刑事弁護は時間との勝負になる場面が少なくありません。

逮捕されているか否かにかかわらず、警察や検察での取調べを受ける場合には、早期に弁護士のアドバイスを受けなければ、その後、不利益が生じる可能性もあります。

特に、えん罪などで無罪を主張する場合や被害者との言い分が異なっている場合などでは、警察や検察から厳しい追及があるため、それに対応するために専門家である弁護士からのアドバイスが必須です。

また、逮捕されている場合には、その後に勾留をされてしまうと長期間、警察や拘置所に留置されてしまうことになるので、早期に、勾留を避ける方策や、勾留を取り消す手続をとる必要があります。

そして、自分にとって有利な証拠を収集しなければ、時間の経過と共に散逸してしまい、その後、重大な不利益となる可能性もあります。

さらには、被害者と示談をするためには、一般的には早期の謝罪が必要になります。

そのため、夜間や土日でも、弁護士は刑事弁護の相談に乗ってくれるかが非常に重要です。

そして、刑事弁護に慣れていないと、一つ一つの手続に時間がかかり、結果としてスピード対応ができませんので、刑事弁護に慣れているかも非常に重要です。

2 当法人の刑事弁護

当法人では、刑事弁護の受付は、原則として、平日は午後9時まで、土日は午後6時まで行っており、刑事事件が起こった際に、速やかに受付をしていただくことが可能です。

また、弁護士がなるべく早期にアドバイスができるよう、早朝や夜間、土日祝日も含めてご相談に乗れるよう日程調整を行います。

逮捕・勾留されている場合は、ご家族へのアドバイスの後、できる限り早期に面会を行って、アドバイスをします。

このように、当法人では、初動を速やかに行うことができる体制を整えています。

また、その後の手続等についても、刑事事件の経験豊富な弁護士が日頃の経験と研鑽をもとにスピーディーな対応を取ることで、いち早くご本人やご家族に安心してもらい、不利益を最小限にできるよう刑事弁護をしていきます。

刑事事件の流れ

1 身柄事件と在宅事件

刑事事件は、大きく、逮捕・勾留によって身体拘束される身柄事件と身体拘束をされずに自宅から呼び出しを受けて取り調べや裁判を受ける在宅事件があります。

身柄事件は、法律によって、手続の流れと時間が厳格に定められており、ホームページなどにも解説が多く乗せられています。

そこで、今回は、在宅事件の流れについて、ご説明いたします。

2 在宅事件の流れ

⑴ 取り調べ

在宅事件では、警察から電話などで取り調べの呼び出しを受け、出頭します。

出頭すると、任意の取り調べが行なわれます。

任意の取り調べなので、取り調べに応じなかったり、途中で退席したりすることも理論上はできますが、そういったことがあまりに度重なると、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして逮捕されてしまう可能性がありますので注意が必要です。

⑵ 書類送検

警察での取り調べやその他関係者の聴取りなど、一通りの捜査が終わると、事件が検察庁に送致されます。

報道などでは書類送検という言葉が使われることが多いです。

事件が検察庁に送致されるまでの期間は、身柄事件と異なって、厳格に定められていません。

そのため、1か月程度で送致されるものもあれば、1年以上かかるケースもあります。

⑶ 処分の決定

そして、検察庁でも通常は、取り調べが行なわれ、処分が決定されます。

処分が決定されるまでの期間も、送致後すぐに取り調べが行われ、その1週間後に処分が決定することもあれば、送致されてもなかなか取り調べが行われないこともあります。

在宅事件は、多くの場合、軽微な事件が多いので、不起訴処分や略式裁判による罰金判決となることが多いですが、事案によっては正式裁判が請求されることもあります。

正式裁判になった場合でも、実刑判決がくだされる可能性もありますので、逮捕されなかったから軽い判決が来るという油断はできません。

3 弁護士にご相談ください

在宅の刑事事件の流れは以上のとおりですが、お分かりのとおり、警察が率先して処理をしない限り、1年以上解決までに時間がかかることもあります。

その間、被疑者は不安定な立場におかれ、不安な日々を送らなければなりません。

そこで、在宅の刑事事件の場合でも、刑事弁護が得意な弁護士に弁護を依頼して、早期に示談などの刑事弁護活動を行い、警察や検察に早期に処分をするよう働きかけをしてもらうことが重要です。

名古屋で刑事事件を起こしてしまった方は、在宅事件の場合でも、早めに刑事弁護が得意な弁護士に相談してください。

名古屋駅から徒歩2分の弁護士法人心 名古屋法律事務所では、刑事弁護を得意とする弁護士が、初回30分無料でご相談を承っております。

刑事弁護のご相談のご予約はフリーダイヤルまたはメールフォームからお問い合わせください。

弁護士の選び方

1 刑事事件に精通した弁護士

刑事事件は、民事事件とは異なり、国家権力である警察や検察が相手であり、有罪判決が出ると刑務所に収監されたり、究極的には死刑にもなるという、極めて特殊な手続となっています。

また、刑事関係の法律も近年は大改正が続いております。

例えば、性犯罪についての刑法改正、いわゆる司法取引制度等の創設、取り調べの可視化など、実際の事件に直結する改正が立て続けに行われています。

そのため、刑事事件に熱心に取り組み、精通していなければ、適切な解決をすることはできないとも言えます。

また、示談交渉一つをとっても、保険会社や消費者金融との交渉と異なり、峻烈な処罰感情を持っている被害者が相手なので、こちらの主張を強く言えば良いというものではなく、被害者の気持ちに配慮しつつ交渉できるかが非常に重要となります。

2 迅速に対応できる弁護士

また、刑事事件は、初動が極めて重要です。

証拠や証人の記憶は、時間とともにどんどんなくなっていきます。

また、警察や検察は、自分に不利益な供述について、なるべく早く取得しようとします。

そのため、事件が起こった直後に、時には夜間や土日に、適切なアドバイスをすることが求められます。

3 弁護士を決める際に大切なこと

これらを踏まえると、刑事事件を多く扱っており、熱心に活動をしている弁護士を選ぶことが重要です。

そのためには、ホームページの記載のみならず、法律相談で、事件の方針について納得いくまで聞いたり、複数の弁護士に法律相談をすることも重要かもしれません。

また、費用についても弁護士を選ぶ際の大きな指針となります。

4 当法人へのご相談

弁護士法人心では、刑事事件を得意とする弁護士が、チームを組んで、刑事事件に取り組んでいます。

また、法人内で勉強会を開催したり、事例研究を行ったりして研鑽を積んでいます。

名古屋で、刑事事件を得意とする弁護士をお探しの方は、弁護士法人心 名古屋法律事務所までお問い合わせください。

平日の夜間や土日祝日も刑事事件について新規のご相談を受け付けております。

また、初回相談は30分無料なので、お気軽にご相談いただけると思います。

国選弁護人対象事件の拡大と私選弁護人のすすめ

1 国選弁護人制度の改正

平成30年6月より刑事訴訟法が改正され、弁護士費用の負担なく弁護士を利用できる「国選弁護人制度」の対象者が拡大されました。

これまでは、被疑者段階で国選弁護人を利用することができたのは、死刑又は無期もしくは長期3年を超える懲役・禁錮に当たる犯罪を犯し、勾留されている者だけでした。

それが、今回の改正により、勾留されていればすべての被疑者が国選弁護人を利用できるようになりました。

そのため、弁護士を依頼することが金銭的に困難な方でも、早い段階で弁護士を利用することが可能になりました。

しかし、国選弁護人制度も万能なものではなく、デメリットも少なからず存在します。

刑事事件を弁護士に依頼することを考えている方は、国選弁護人を利用するのか、それとも自ら弁護士を探して依頼するのかをよく考えてから依頼する必要があります。

2 国選弁護人制度のデメリット

⑴ 資力要件がある

国選弁護人制度は、資力のない者にも適正な刑事手続を保障するために設けられた制度です。

そのため、国選弁護人を利用できるのは資力のない者、具体的には資産が50万円を下回る場合に限られ、資力のある者は、自分のお金で弁護士に依頼することが法律の原則となります。

資力があるのに虚偽申告をして国選弁護人を利用した場合、後から費用の負担を求められることがあります。

⑵ 在宅事件では起訴されるまで国選弁護人を利用できない。

国選弁護人制度においては、勾留されていなければ、起訴されるまで国選弁護人を利用することはできません。

しかし、勾留されていなくても、被害者との示談交渉など、弁護士を利用する必要性があることに変わりはありません。

在宅で捜査が進められる場合でも、しっかりとした弁護をしてもらい起訴された時に備えるためには、私選弁護人を利用することが必要となります。

⑶ 弁護士を選ぶことができない

国選弁護人は裁判所が任命するものであり、被疑者・被告人が弁護士を選ぶことはできません。

裁判所は、国選弁護人を任命するにあたって、その弁護士が適任かどうかまでを考慮した上で選ぶということは基本的にはしません。

場合によっては、刑事事件の経験が少ない弁護士が任命されてしまうこともありえます。

⑷ 国選弁護人は簡単に変更することはできない

任命された弁護士と性格が合わなかったり、接見に来てくれない、スピード感ある対応をしてくれないなど、ちゃんと弁護してくれるか不安な場合でも、被疑者・被告人は自由に弁護士を解任することはできません。

弁護士を変更したいときは、裁判所に申し出る必要があるのですが、一定の要件があり、変更を認めてくれるケースはそう多くありません。

変更が認められない場合は、不安を抱えながらその国選弁護人にやりきってもらうか、信頼できる私選弁護人を選ぶか、決断を迫られることとなります。

3 私選弁護人の利用のススメ

刑事事件は、その後の人生を左右しかねない重大なものです。

費用の負担を嫌い信頼してよいかわからない弁護士に任せてしまって、悪い結果となってしまっては、取り返しのつかないこともあります。

十分な弁護を受けるためには、多少の費用を負担することになっても、自分で弁護士を吟味したうえで依頼することをお勧めいたします。

4 刑事事件は弁護士法人心まで

刑事事件を依頼する弁護士を選ぶにあたっては、専門的な経験と実績、そしてスピーディな対応ができるかどうかが重要なポイントとなります。

当法人では、刑事事件の経験が豊富な弁護士が在籍しております。

また、スピーディな対応がとれるよう、東海地方を中心に出動拠点となる法律事務所を数多く展開しています。

名古屋近郊での刑事事件では、弁護士法人心 名古屋法律事務所がご利用になりやすいかと思います。

名古屋近郊で刑事弁護の依頼を考えている方は、ぜひ一度ご相談ください。

「容疑者」「被疑者」「被告人」の違いと弁護士への依頼

1 「被疑者」と「被告人」の違い

「被疑者」とは、警察、検察などの捜査機関から犯罪の疑いをかけられ捜査対象となっている人を指します。

これは、まだ起訴されていない段階の呼び方で、逮捕されていなくても、警察などから犯罪の疑いをかけられていれば「被疑者」となりますし、逮捕されても起訴されるまでは「被疑者」です。

これに対して「被告人」は、検察官から起訴された人のことを言います。

つまり「被疑者」が起訴されると「被疑者」から「被告人」になります。

2 「容疑者」は法律用語ではない

「被疑者」及び「被告人」は、刑事訴訟法に登場する単語で、法律用語です。

これに対し、テレビやニュースで「容疑者」という呼び方を耳にすることが多いですが、「容疑者」は法律用語ではありません。

“被害者”と“被疑者”が紛らわしく、間違って報道するのを避けるために、マスコミは「被疑者」ではなく「容疑者」と呼ぶようになりました。

あくまで法律用語では「被疑者」ですが、一般用語として「容疑者」も同じ意味と理解してください。

3 「被告人」と「被告」の違い

他にも紛らわしい例として、「被告人」と「被告」が挙げられます。

検察官に起訴された人のことを「被告人」といい、訴訟で訴えられた人のことを「被告」といいます。

刑事事件における「被告人」が、犯罪の嫌疑をかけられているという印象が広まっているのに対し、民事事件では、どちらが良い悪いというわけではなく、先に裁判を起こした人が「原告」、起こされた人が「被告」と呼ばれるわけです。

しかし、ニュース等では刑事事件の起訴を受けた「被告人」を指す場合であっても「被告」と呼ばれているのをよく耳にします。

民事と刑事は“被告“という解釈が違うにも関わらず、本来区別しているはずの呼び名を混同してしまうと、民事裁判で訴えられ「被告」になった人が、ニュース等での「被告」という呼称から刑事事件を連想し、「犯罪者扱いをされた」などと捉えてしまいます。

報じる場合、刑事では「〇〇被告人」民事では「〇〇被告」とすればいいのですが、現実は、民事に関するニュースでは「原告」「被告」という言葉そのものをなるべく避けてはいるものの、依然マスコミは刑事事件においても「○○被告」と呼んでいるのが現状です。

なお、弁護士は、民事事件であれば、「代理人」、刑事事件であれば、「弁護人」(少年事件においては、「付添人」)と刑事と民事で呼称が変わります。

4 すみやかにご相談ください

用語の問題はあるにせよ、刑事事件の犯人としての疑いをかけられたり、事件に巻き込まれたりして、「容疑者」「被疑者」「被告人」などと呼ばれてしまったら、早期の対応が必要となりますので、まずは刑事事件を得意とする弁護士にご相談ください。

当法人では、刑事事件・刑事弁護を得意とする弁護士が在籍しており、名古屋の刑事事件・刑事弁護のご相談に乗らせていただいております。

私選弁護を依頼するメリットは何ですか?

1 私選弁護人と国選弁護人

まず、弁護人とは、法律的な専門知識に基づき、被疑者・被告人等の訴訟法上の権利・利益を代理し擁護する者と定義され、弁護士の中から選ばれます。

刑事事件においては、弁護人を付けるのがほとんどです。

法律上も、死刑または無期もしくは長期3年を超える懲役・禁錮にあたる事件、公判前整理手続・期日間整理手続に付された事件、即決裁判手続によって審理する事件については、弁護人なく開廷することはできない旨を規定しています。

弁護人は、私選弁護人と国選弁護人に分けることができます。

私選弁護人は、被疑者・被告人やその親族等によって選任される弁護人です。

通常は、弁護人を選任するものと弁護人(弁護士)との間で委任契約を締結し、被疑者・被告人と弁護人とが連署した弁護人選任届を、当該事件を取り扱う検察官又は司法警察員に差し出すことによって、弁護人としての活動を開始します。

国選弁護人は、貧困等のために自ら弁護人を選任できない被疑者・被告人のために、被疑者・被告人の請求に基づいて裁判所が付す弁護人です。

被疑者・被告人と弁護人との間での契約関係は当然には成立せず、弁護士報酬は国費によって賄われます。

2 私選弁護人を選ぶメリット

たまに、私選弁護人に比べて国選弁護人は動きがよくないという声を耳にします。

確かに、国選弁護人に対する報酬は、諸外国と比較しても低いと言わざるを得ませんが、だからと言って、一般に国選弁護人が手を抜くということはありません。

ですので、国選弁護人だから駄目という考えは間違っています。

ただ、弁護士の中には刑事事件を重点的に取り扱っている者もいれば、そうでない者もいます。

前者の方が、必ず刑が軽減されるとは限りませんが、刑事弁護におけるスキルの差が何かしらの差異をもたらす可能性は否定できません。

そして、被疑者・被告人が権利として前者の弁護士を求めるということはできません。

よほどの事情がない限り、裁判所が選任した国選弁護人を変更することはできないのです。

また、被疑者・被告人が女性の場合、弁護人も女性に頼みたいということがあるかと思いますが、男性弁護士に比べて女性弁護士の方が数において少ないという事情もあり、国選において通常はそのような要望を受け入れてもらうことはできません。

以上のことから、刑事弁護に重点的に取り組んでいる弁護士に頼みたい、刑事弁護を行う女性弁護士に頼みたいという要望があれば、私選弁護に依頼すべきと考えられます。

3 当法人への刑事事件の相談

当法人は、名古屋において、複数の事務所を開設し、刑事弁護にも重点的に取り組んでいます。

名古屋やその周辺にお住まいの方で、刑事事件について私選弁護人の選任を考えるような事態になった場合は、当法人にお声掛けください。

起訴されてから弁護士に依頼すればよいですか?

1 事件発生直後からの依頼が重要

弁護士への依頼は、起訴されてからではなく、刑事事件の発生直後からすべきです。

なぜなら、起訴前の弁護活動は、その後の手続きに大きな影響を与えるほど重要だからです。

⑴ 不当な取り調べ・不適切な供述調書の作成の防止

例えば、弁護士が取り調べや供述調書についてのアドバイスをすることにより、不当な取り調べや不適切な供述調書の作成を防止することができます。

特に、供述調書には犯罪の成否や量刑に関する事実が記載され、裁判で証拠として用いられることが多いため、事件後できるかぎり早い段階で、供述調書の重要性や作成後の変更が通常できないことなど、適切なアドバイスを行う必要があります。

捜査機関に言われるままに漫然と供述調書の作成に応じてしまうと、裁判官が誤解し、不相当に重い処罰を受けることになったり、冤罪の根拠とされかねません。

⑵ 早期釈放の可能性

また、起訴前の弁護活動により、早期釈放されることもあります。

勾留(勾留延長)を不相当とする意見書を提出したり、準抗告の申立てを行うことにより、検察官や裁判所が罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれなどがないと判断すれば、起訴前の段階で釈放されます。

早期釈放されると、これまでどおり日常生活を送ることができ、捜査機関や裁判所に呼び出されたときに出頭、出廷すればよくなるため、仕事や私生活への影響を最小限に抑えることができるのです。

⑶ 早い段階からの被害者対応

さらに、早い段階から被害者対応が可能となるので、余裕をもって示談交渉等を行うことができます。

起訴後のご依頼の場合、その分被害者対応に充てることのできる時間は少なくなります。

被害者対応は被害者の心情等を考慮して慎重に行う必要があるので、余裕をもって交渉等を行えるよう、早い段階から被害者対応を開始すべきです。

また、被害者にとっても、事件発生から相当程度時間が経てから謝罪等を受けたとしても誠意がないと感じるのではないかと考えられます。

2 当法人にご連絡ください

このように起訴前の刑事弁護はその後の手続きに大きな影響を与えるため、刑事事件が発生したら、ただちに刑事弁護を弁護士に依頼すべきです。

当法人では、各弁護士が内部の勉強会を通じて刑事事件・刑事弁護の情報共有を行うことで、よりレベルの高い刑事弁護を行えるように、日々取り組んでいます。

また、名古屋駅からすぐご来所いただけるなど、交通の便も整っています。

名古屋で刑事事件・刑事弁護についてお困りの場合には、当事務所までご連絡ください。